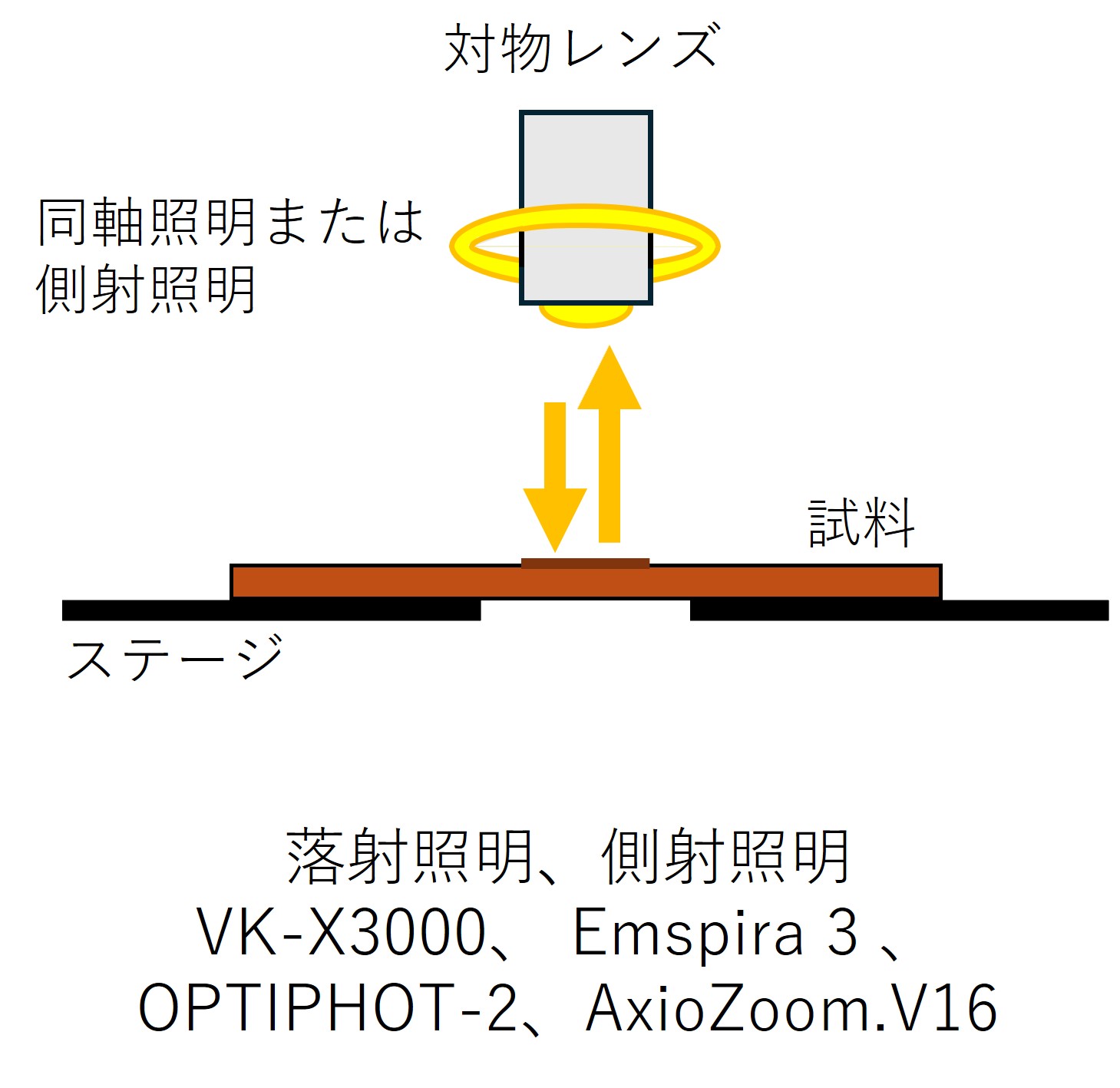

照明法による顕微鏡の分類

落射照明(同軸照明、側射照明)

-

原理

落射照明を用いる顕微鏡は、試料表面に光を当てて試料からの反射光を観察します。同軸照明では、レンズと真上からレンズと同軸で光を当てることで影のない明るい正反射像が得られ、リング照明等の側射照明の場合は凹凸による陰影がある像になります。非透過試料の表面を観察できます。

-

用途

試料表面の光学的な情報が得られるため、材料の表面分析や検査等の用途を中心に使用されます。レーザー共焦点や白色干渉計等を搭載した顕微鏡では、試料の立体形状や表面粗さ等の情報が得られます。蛍光観察機能が付いている場合、非透過試料の表面や透過試料内部の蛍光を観察できます。

-

機器分析評価センターの落射/側射照明の顕微鏡

・正立型光学顕微鏡 OPTIPHOT-2 ※暗視野、簡易偏光、微分干渉

・電動ズーム顕微鏡 AxioZoom.V16 ※蛍光観察、光学セクショニング

※は各顕微鏡の主な付加機能

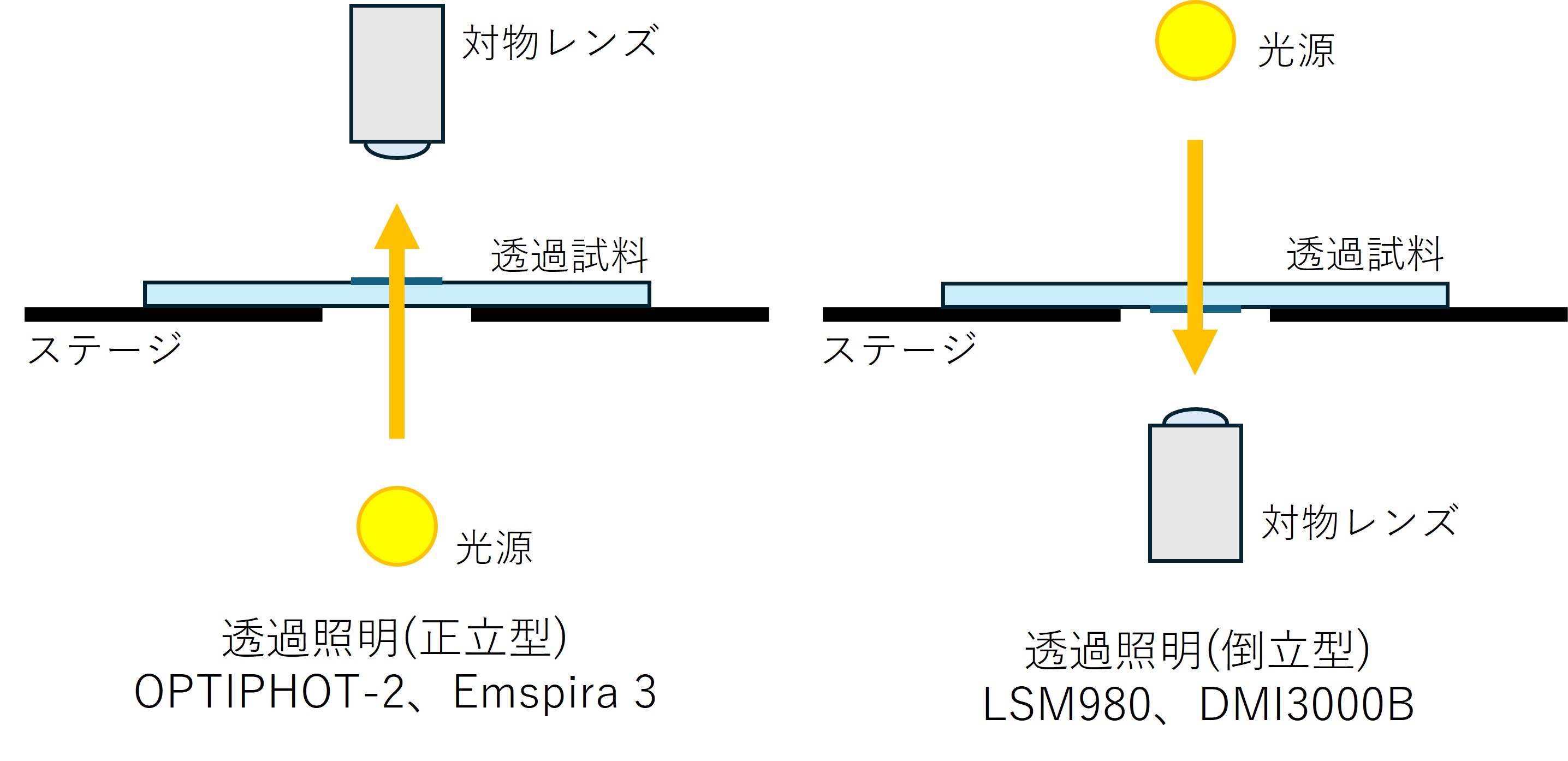

透過照明

-

原理

透過照明を用いる顕微鏡は、試料に光を透過させて対物レンズに入った透過光を観察します。透明な試料や薄くスライスさせた試料を観察できます。完全に透明な試料の観察には、染色や位相作法、微分干渉法等のコントラストを付加する機能が必要です。蛍光観察機能がある場合は、蛍光像は同軸照明と同じ方法で対物レンズ側から励起光を照射し、戻ってくる蛍光を観察します。

-

用途

対象は透過性の高い試料に限定されますが、位相差法等によってコントラストを高めたり、染色を行うことでライフサイエンス系の分野を中心に使用されます。ステージの下から観察する倒立型の顕微鏡では、シャーレ中の生きた細胞の観察も可能です。蛍光観察機能によって、蛍光染色された試料が観察できます。共焦点レーザー顕微鏡では、非常に狭い厚さ範囲のスライスを連続撮影し、立体的に重ねることで、蛍光試料の立体像を取得できます。

-

機器分析評価センターの透過照明の顕微鏡

・光学顕微鏡 DMI3000B ※倒立、蛍光観察、位相差、微分干渉

・デジタルマイクロスコープ Emspira 3 ※正立、光学フィルタ、

・正立型光学顕微鏡 OPTIPHOT-2 ※正立、暗視野、簡易偏光、微分干渉

※は各顕微鏡の形状、主な付加機能