白色干渉計の測定原理

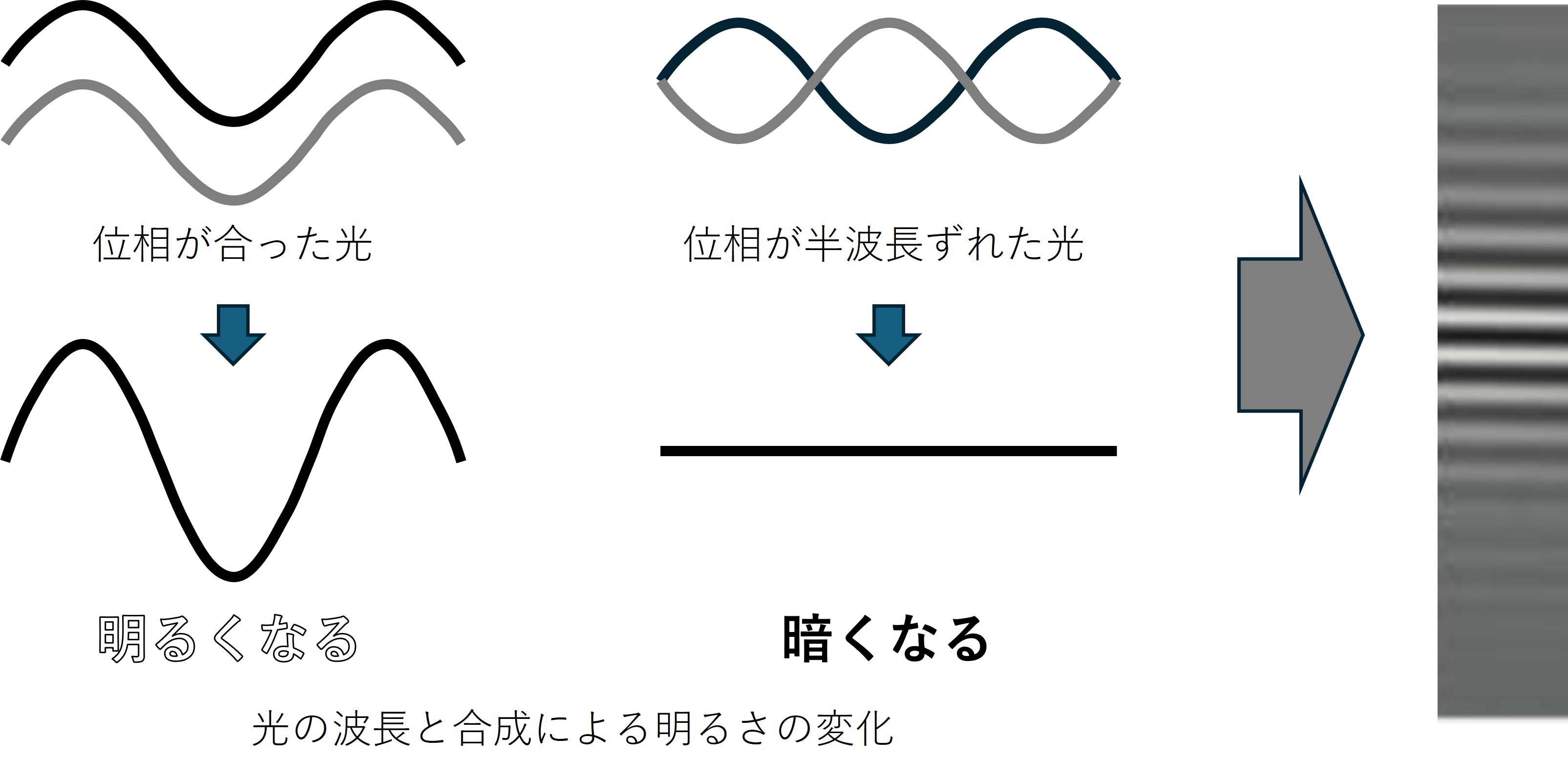

2つの光が重なるとき、光の位相が完全に合っている場合に最も明るくなり、半波長ずれると暗くなり、さらにずれると明るくなって縞模様を形成します。1点から発した2つの光を合成したとき、2つの光の進む距離が完全に同一であれば位相は重なり、距離がずれると位相がずれるため、2つの光の距離の違いによって縞模様を形成します。様々な波長の光が合わさる白色光の場合、2つの光の進む距離が同じときに位相による明暗が最も強くなり、距離がずれていくほど位相が混ざり合って明暗は無くなります。

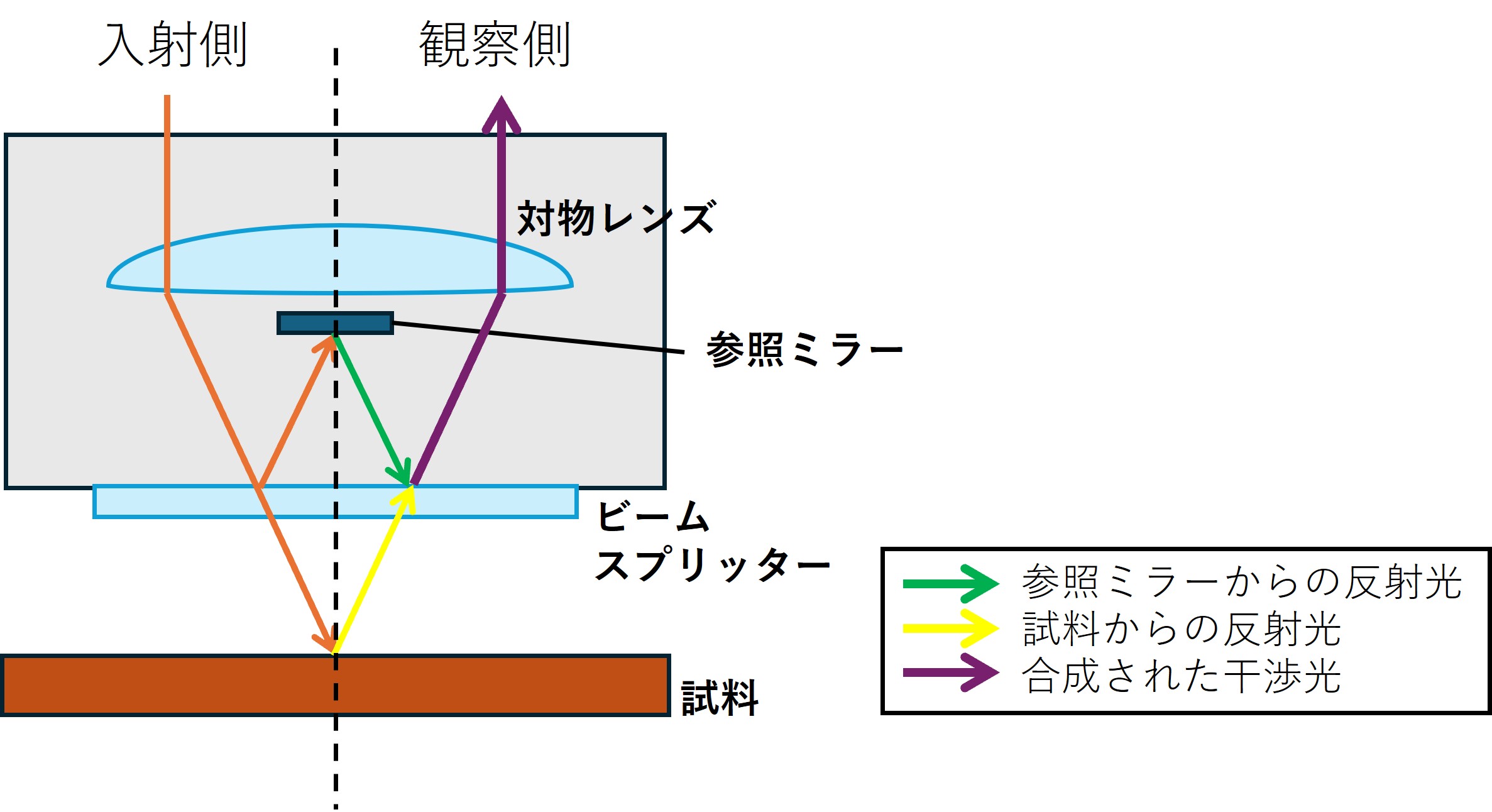

白色干渉計付顕微鏡では、レンズ内のビームスプリッタによって光源からの光を2つに分け、片方を距離が一定の参照ミラーに、もう片方をミラーと同距離の試料面に当てて反射光を合成することで、干渉縞を発生させます(図はミラウ式の場合)。

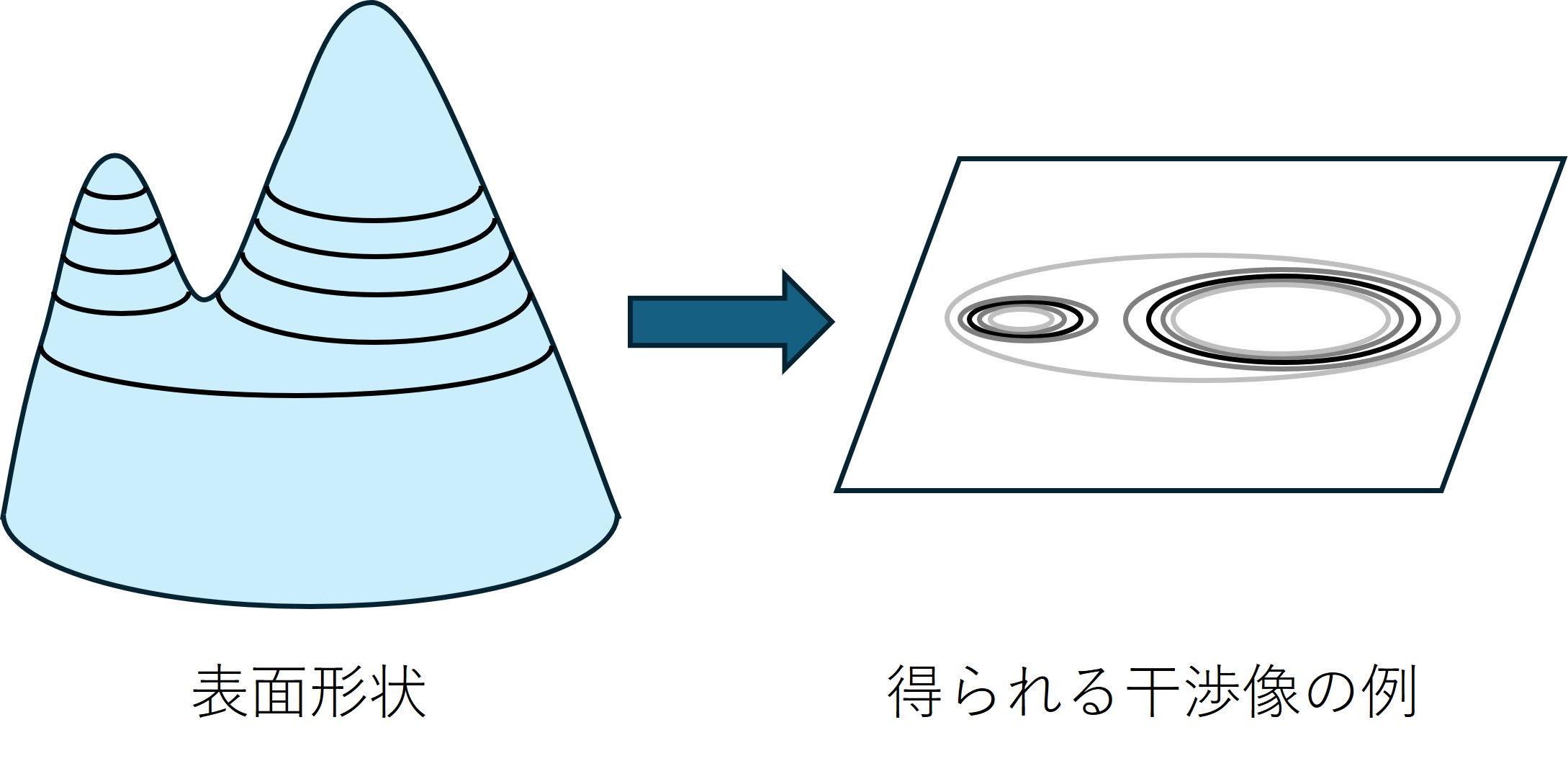

干渉縞の位置と強さは表面の凹凸によって変化するため、撮影された平面像には表面形状を反映した干渉縞が得られます。距離を変化させて全体を撮影することで、表面全体の凹凸の情報が得られます。