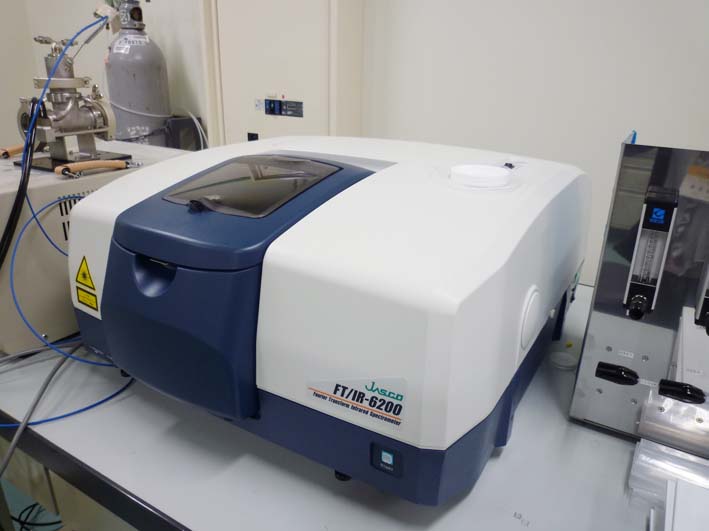

フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR):FT-IR 6200

-

機器名

フーリエ変換 赤外分光光度計

-

機器名(英語)

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

-

メーカー

日本分光(株)

-

メーカー(英語)

JASCO Corporation

-

型式

FT-IR 6200

-

利用目的

有機化合物の構造解析、材料の表面・バルク分析、マイクロ粒子の分析

-

担当

石原

-

連絡先

お問い合わせフォームより連絡

-

状況

正常

概要

赤外吸収分光計(IR)はサンプルに赤外線を照射し、それによるサンプルの物質がどの周波数(通常は波数)の赤外線を吸収しているかを測定する装置です。分子や原子はそれぞれ固有の振動をしていますが、波長(スペクトル上では波数)を連続的に変化させながら赤外線(infrared : IR)を照射すれば、分子の固有振動と同じ周波数のIRが吸収され、分子の構造に応じたスペクトルが得られるはずです。これにより、サンプルが予測できるものであれば、既知のスペクトルと比較して、同定、確認ができますし、また、多重結合、官能基、シス-トランス異性、水素結合などの分子構造に関する知見を得ることもできます。

なお、実際の測定原理は干渉計を利用したフーリエ分光法を用いていて、より高い波数の再現性を持っています。現在はこれらのFT-IRが一般的になっています。検出器は、焦電型のDTGS検出器と、半導体型のMCT検出器を備え、高感度分析にも対応しています。

試料は、サンプルセルを換えることにより、固体、液体の状態で測定できます。通常、固体はサンプルをKBrに分散させるKBr法、液体は原液のまま測定する液膜法と溶媒に溶かす溶液法を用います。また、1回反射ATRユニットや高感度反射ユニットを用いることで固体、液体、フィルム状など、様々な状態の試料にも対応できます。その他、顕微IR用の顕微鏡アタッチメントを比較的簡単に据え付けることができ、微少領域の測定をすることが可能です。

用途

- 透過法セルホルダや各種ユニットを使用することで、様々な試料状態(液体・粉末・固形物・気体など)の非破壊による測定ができて、試料の分子構造解析ができます。

- スペクトルデータと比較することにより、成分分析ができることがあります(ただし、付属のデータベースはないため別途スペクトルデータが必要です)。

- 顕微法を用いることにより、10μm以上のサイズの粒子などを分析することができます。

- 高分子材料の表面・バルクの分析をすることができます。

- 高感度反射測定により、金属表面の分子膜などを測定できます。

仕様

波長範囲: 7800~350cm-1

最高分解能: 0.25cm-1

S/N比: 45000:1

検出器: DLATGS(温調付き)、MCT-M

ビームスプリッタ: Ge/KBr

光源: 高輝度セラミックス光源

干渉計: 密閉型 28゜入射マイケルソン干渉計

ガスパージ: 干渉計、試料室、検出器部対応

ADコンバータ: 24bit A/Dコンバータ

付帯設備

透過法セルホルダ

各種の試料作製装置、およびセルホルダを用意しています。KBr法、液膜法、ヌジョール法、溶液法などの各種の透過測定ができます。

- TabletMaster: ディスポーザブルKBrプレートセル

- KBr 10φ成型器(油圧プレス): KBrディスク作成セル

- Mag Hold IR: ディスポーザブルKBrホルダー

- Mag Cell (KBr, KRS-5, CaF2, BaF2): 液膜、溶液用 簡易セル

- 液体用組立セル(KBr, NaCl, KRS-5, CaF2): 液膜、溶液用セル

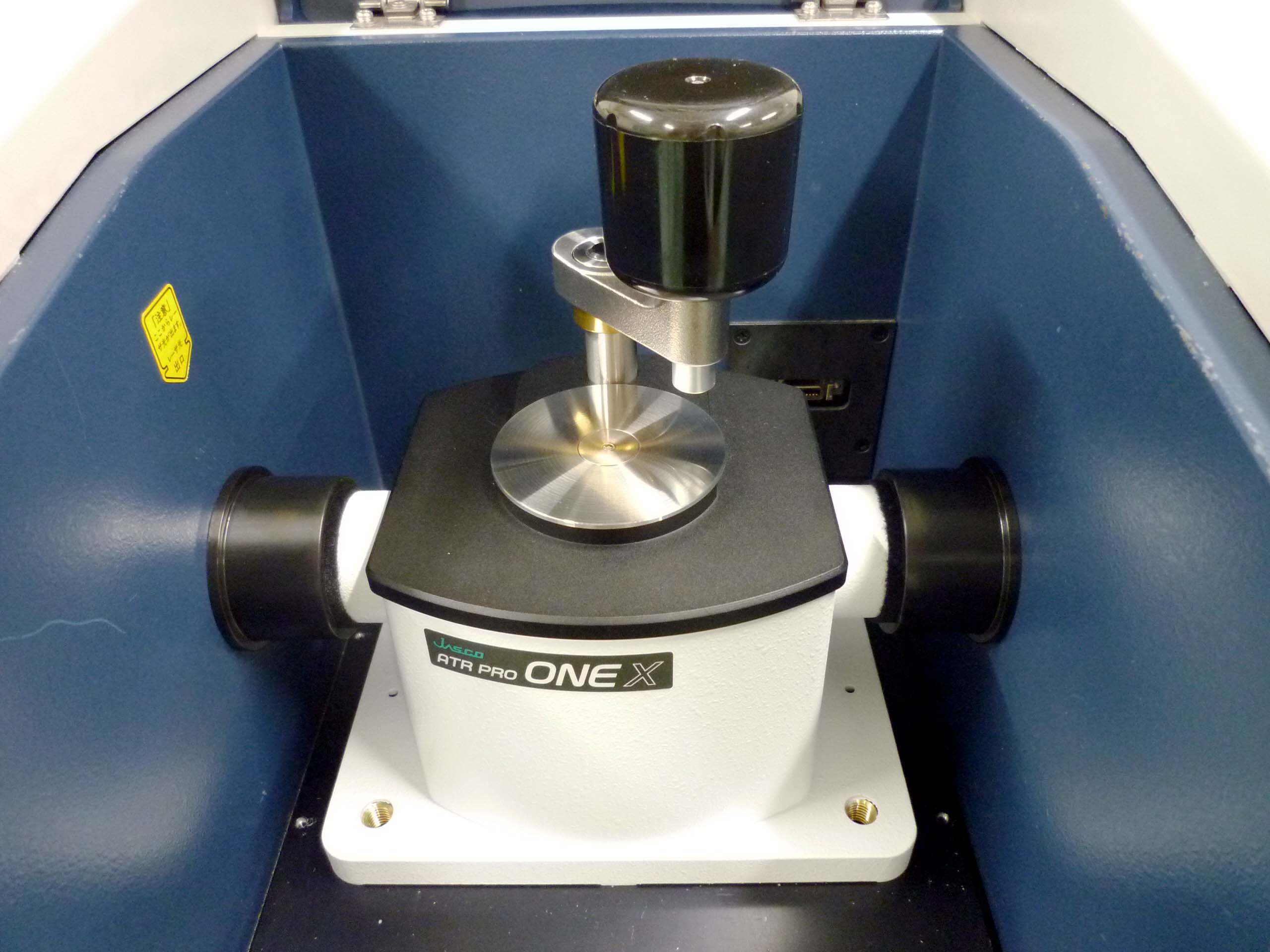

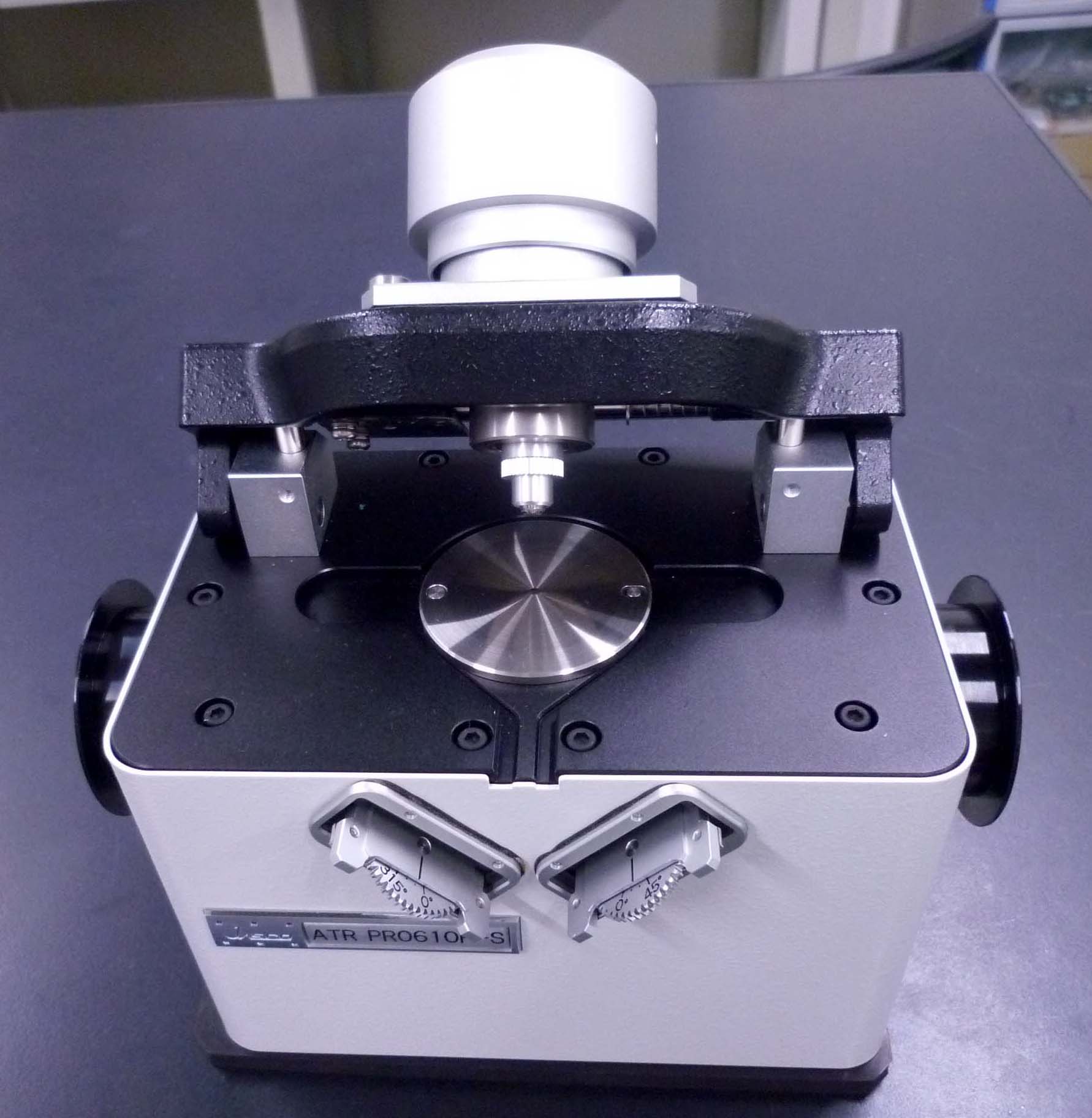

1回反射ATR【ATR PRO ONE X】

全反射測定(Attenuated Total Reflection;ATR)法は、試料とATRプリズムを密着させると、赤外線を入射するときに試料に潜り込んで反射する現象を利用して測定する方法です。これによって、試料の表面の分析をする装置です。潜り込みの深さは、屈折率などによって理論的に求められます。プリズムに密着すれば測定できるので、平らな固体材料、粉末、液体、フィルムなどの測定が非破壊でできます。

プリズムは、ダイヤモンド、ZnSe、Geを試料に応じて使い分けられます。

通常のATRと構造は同じですが、偏光板が挿入できるようになっています。このATRは斜め45°に入射光を入れるため、複数の角度で偏光測定をすることにより、平面(xy方向)と深さ方向(z方向)の分子配向を調べることができます。配向のある液晶分子の測定や、高分子材料の伸延方向の測定などができます。

偏光ATRの技術的内容については、以下にフィルムの解析の技術資料と解説資料を用意していますので、参考にしてください。

- [テクニカルノート] No012「フィルム配向解析(偏光ATR)」

- [技術資料] 偏光ATRの原理と利用方法

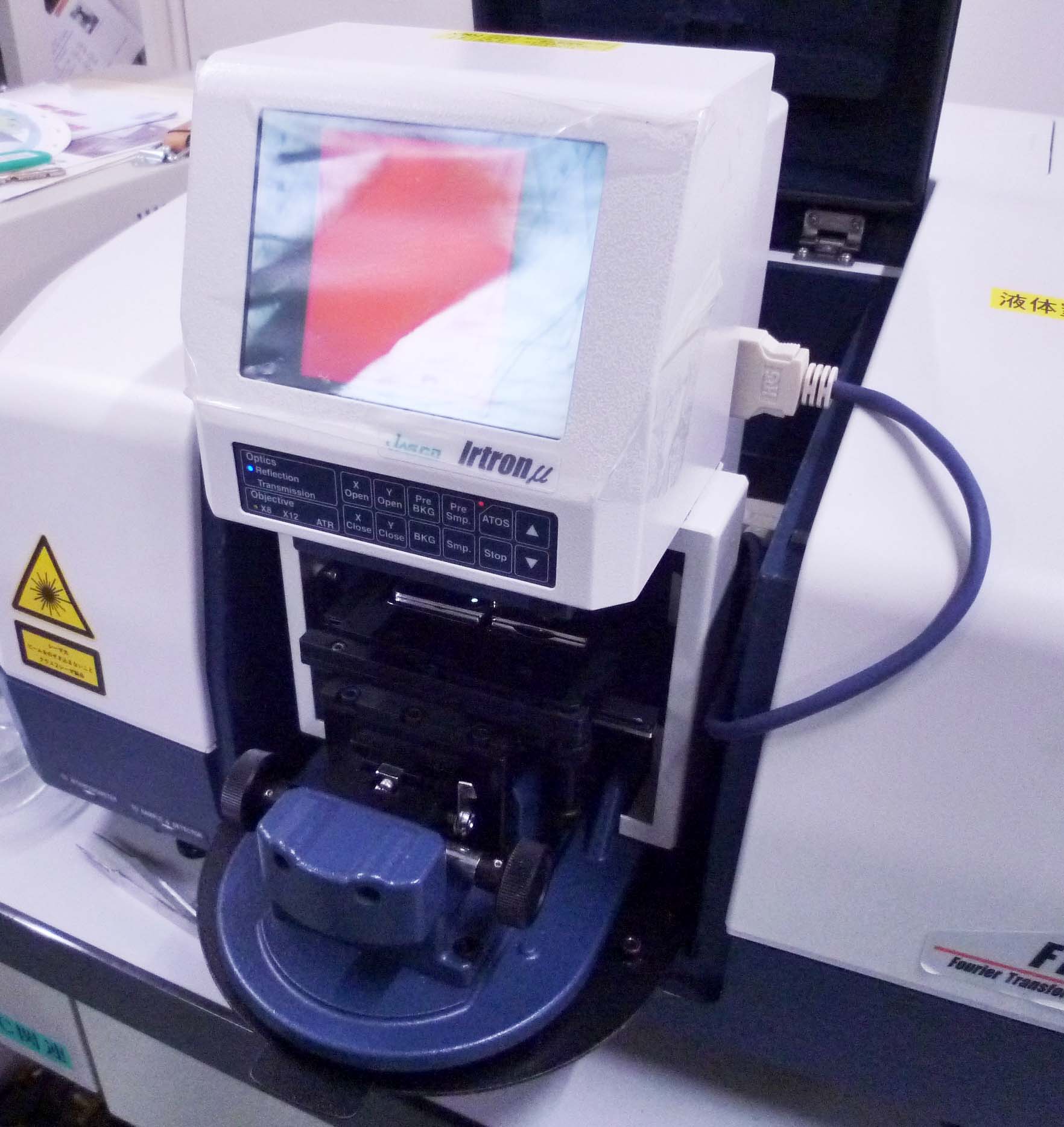

顕微鏡により、微小領域の測定ができます。光学顕微鏡に相当するため、空間分解能は最小50µm程度になります。異物分析やマイクロプラスチックなどの測定に利用できます。

また、透過モードと反射モードを切り替えできるため、フィルム状の試料や、金属基板などの試料の形状に応じて選択できます。光学材料の透過・反射率測定などにも利用できます。

高感度反射(Reflection Absorption Spectroscopy;RAS)法は、水平に近い高角度で入射することで、偏光の影響によって感度が増大するという測定法です。金属表面の有機薄膜などを高感度で測定できます。

ATRでは測定できないような薄い薄膜に使用できます。ただし、ATRと違って基板が反射する必要があり、下地は金属光沢のあるような金属材料でなければ測定できません。

拡散反射

試料粉末をそのまま測定できる拡散反射法が利用できます。拡散反射で測定したデータはピークが歪むため、適切なデータ変換処理をする必要があります(そのため、最近はATRを使うことが多いです)。

温度可変ジャケット

このジャケットは、専用の試料作製器具により、試料を混ぜた10mmφ KBr板などを作成し、挿入することができる構造になっています。仕様では100℃~500℃程度の温度を制御しながら測定することができます。

利用方法

自己測定(相互利用)

- 学内・学外問わずに、自己測定(相互利用)による利用ができます。

- 講習会は、月1回までの頻度で開催しています。グループメール(学内のみ)の案内を見るか、こちらのページをご利用ください。

- ライセンス(利用資格)を取得するには、講習後の実技試験に合格する必要があります。その際、ご自身の測定したい試料が必要になります。学内利用者の試験は、専用ページからオンラインでお申込みできます。

依頼測定

- 学内の依頼測定は、特殊試料や測定法の場合のみ、ご相談に応じています。操作は難しくないため、なるべく自己測定でのご利用を検討ください。

- 学外は、依頼測定を受け付けています。大学連携ネットワークを通す場合と、通さない場合でどちらも利用できます。