- HOME

- 資料

- 技術資料(解析事例)

- X線回折の基礎知識

X線回折の基礎知識

はじめに

結晶性物質にX線を照射すると回折現象が起こります。これを検出して結晶構造を解析するのがX線回折装置ですが、ただX線を試料に当てれば勝手に結果が出てくるわけではありません。適切な条件、調整を行った上で測定することで正しく再現性のある結果が得られます。

ここでは初級者向けに、光学系や測定作業における注意点(今回は主に回折角の誤差)について解説していきます。(ブラッグの回折条件等は前提知識とします)

X線回折と光学系

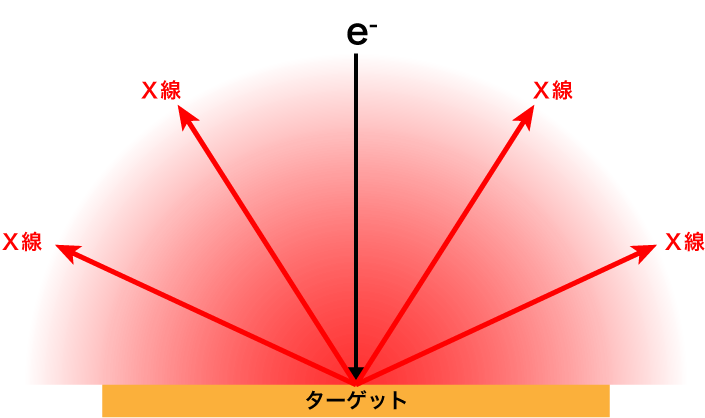

X線回折は当然ながらX線を使用します。実験室系(大学の研究室、分析センター)のX線回折装置では、(封入管型、回転対陰極型等の違いはありますが)電子線をターゲット金属に当ててX線を発生させます。これは電子顕微鏡で元素分析するEDSなどと同じ原理です。

電子線を照射した部分から発生するX線は、電球から発生する光のように発散してあらゆる方向に進みますが、その一部をそのまま試料に照射する光学系を集中法(ブラッグブレンターノ)光学系と言います。一方で発散したX線をミラーを介して平行なビームに変えて試料に照射する光学系を平行ビーム光学系と言います。

以降は、ユーザーの多い集中法光学系の話をしていきます。

集中法光学系の原理-円周角の定理

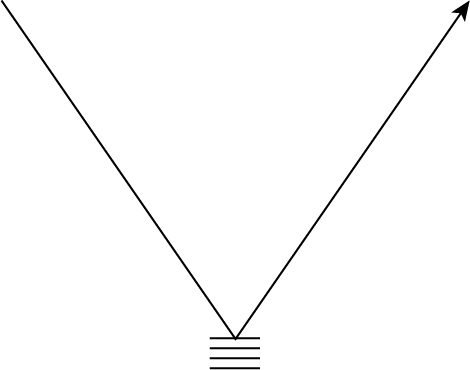

下図のように、ある結晶の格子面にX線が入射し、ブラッグの条件を満たし回折線が観測されるとします。

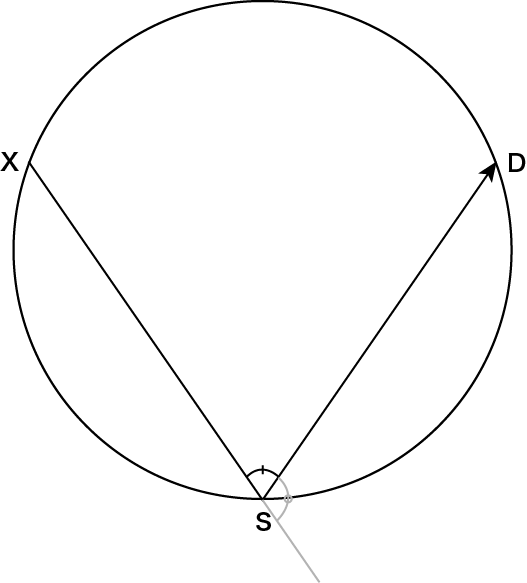

この図でX線源X、回折点S、検出器Dをすべて通る円(集中円)を描いてみると∠XSDは弧XDの円周角となり、その補角が回折角

実際の装置での測定の様子でこの集中円の動きを見てみましょう。赤い線がX線の経路、白い線が集中円、水色の線は装置で決まっているX線源と検出器が動く軌跡(ゴニオメーター円)になります。

動画からもわかるようにこの装置(光学系)では測定が進むとともに集中円の径が変化し小さくなっていきます。集中円の径を変化させない光学系(Seemann-Bohlin型)もありますが機構が複雑になるので一般的ではありません。

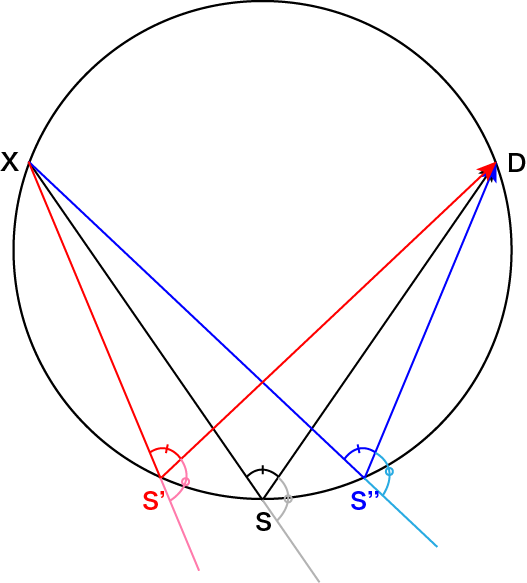

上で∠XSDは円周角と述べましたが、ここで「円周角の定理」を思い出してください(中学数学・高校数A)。これは「同じ円弧に対する円周角の大きさは一定である」というもので下図で言うと点S、S’、S’’いずれの位置の円周角も大きさは等しく、またその補角(回折角)も一定になります。

すなわち、格子面が適切な(入射角と反射角が等しくなるような)向きで存在すれば、(下側の)円周上のどの位置に結晶があっても検出器Dで回折が観測されます(ブラッグの条件における

集中法光学系測定の実際-偏心誤差

ここまで述べてきたように集中法光学系測定は円周角の定理に基づいた光学系になります。そのため幾何学的にこの条件から外れると測定上の回折角の誤差を生むことになります。試料に関わる誤差としては偏心誤差、試料透過誤差、平板試料誤差などがありますが、ここでは典型的な偏心誤差について取り上げます。

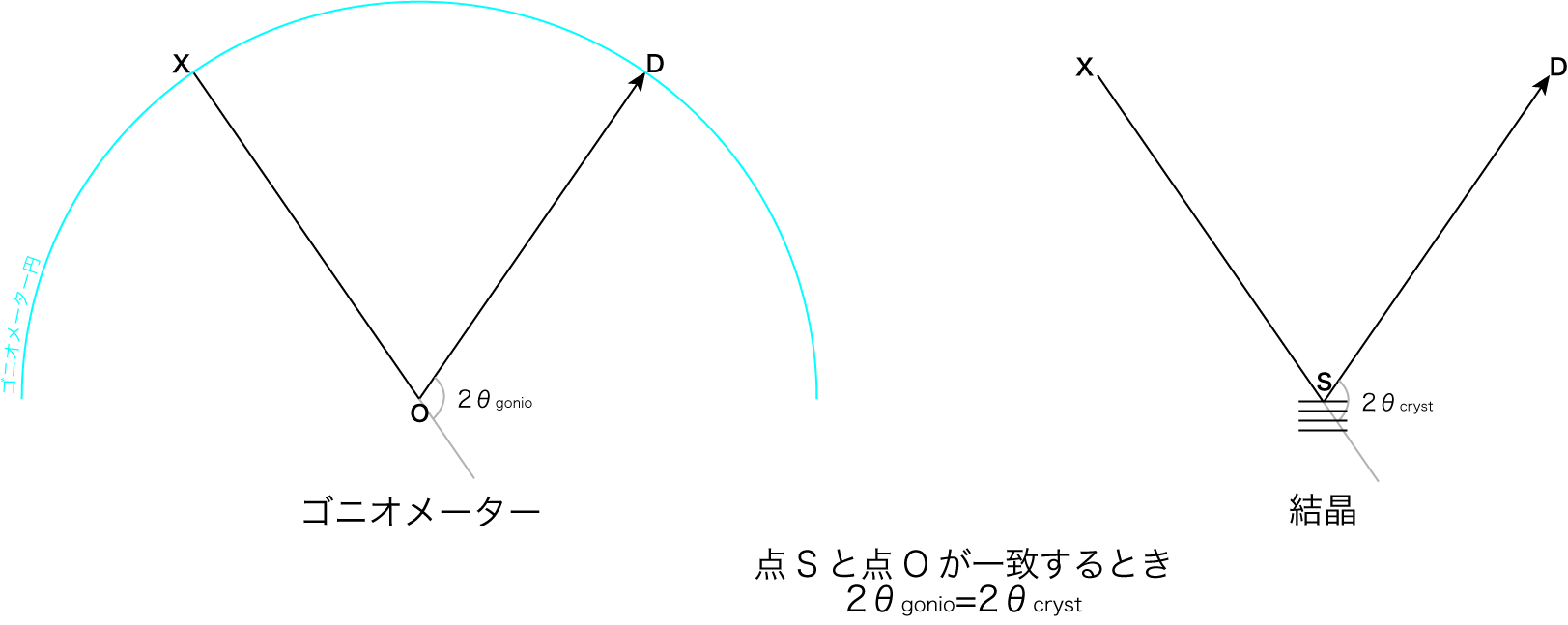

X線回折装置では、ゴニオメーター中心を点Oとすると∠XODの補角

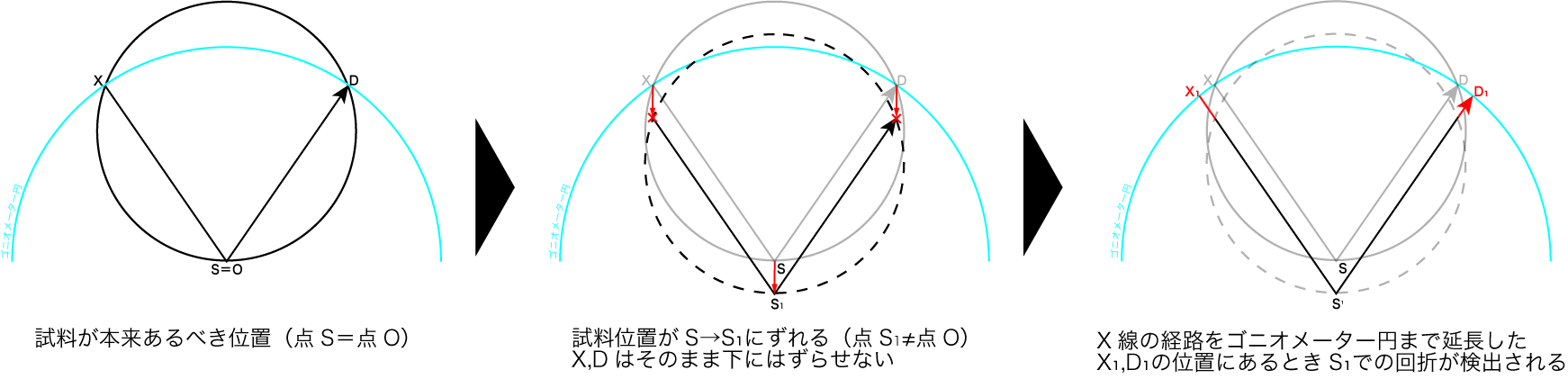

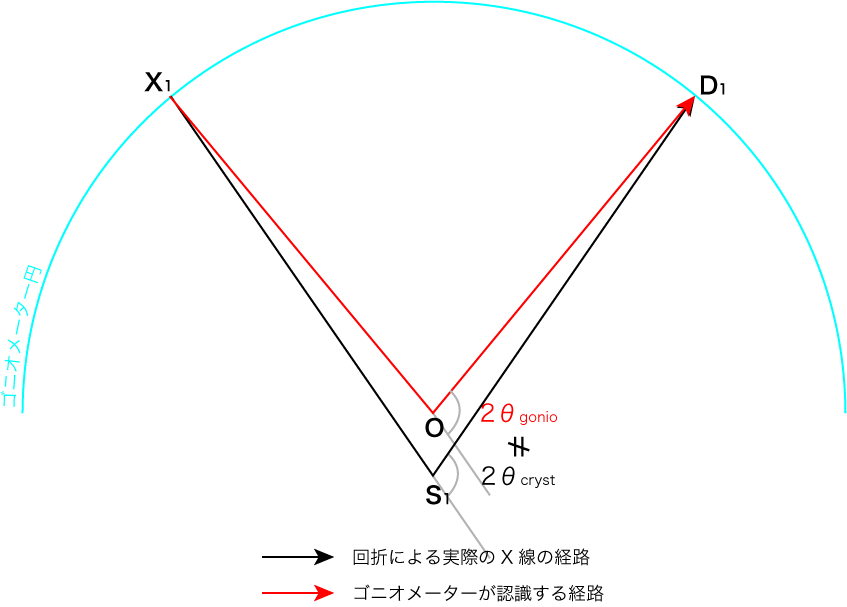

次に、下図のように試料が点Sから点S1に下がったとします。試料は変わらないので回折角も変わりませんが、X線源と検出器の位置はゴニオメーター円上に限られますので、S→S1と同じように下にずれるのではなくそれぞれX1、D1に変わります。

ゴニオメーターはあくまで点Oを中心として回折角を計測するので、点S1での回折線を検出するときのゴニオメーター角度はX1→O→D1という回折線の経路と認識し、本来の結晶の回折角より小さく計測してしまいます。このように試料位置のずれによる回折角度の誤差を偏心誤差といいます。

実際にSiウエハの400反射を試料位置(Z軸)だけを変えて測定した結果が下図になります。Z軸を+0.3 mm~-0.3mmで振って測定していますが、わずか0.1 mmのずれでもピーク位置のずれがはっきり認識できると思います。

このように集中法光学系のおいて、試料位置は重要になります。大抵は試料を正しい位置に持ってくるような調整が測定前に行われますが(SmartLabでは「試料位置調整」パーツ)、そもそも「何のための調整か」や「試料位置がなぜ重要か」を理解していないと、試料準備や装置へのセットなどそもそも調整の前段階で正しく調整できない状態にしてしまいます。 原理を理解した上で正しい調整ができるように意識しましょう。